当下数字化转型已成“必修课”,企业很少纠结“要不要进行数字化转型”,而是更多思考如何把数字化转型落地实施于实处,以确保数字化转型成功和价值最大化。在企业数字化转型这个“一盘棋”工程中,「关键人才培养」成为一个亟待解决的难题,泛化来说,这也是数字化转型进程中的LD(Learning &Development)体系升级课题。

考虑到数字化转型不是一个短期项目,企业数字化转型本身要经历一个长期的自我变革和改进的过程,对于负责组织和人才线的HR从业者来说,也需要持有同样的“长期主义”,拿出足够的前瞻性和耐心来规划企业「数字化人才的持续培养和进化」这一课题,以确保数字化转型的落地实施。

该课题的关联知识点包括:数字化人才的供给、测量标准、培养方法和路径,而这些也恰好是目前数字化人才培养过程中亟待弥补的四个缺口。接下来,我们将依次盘点目前「数字化人才培养的现状」以及给出体系化规划的建议思路。

数字化人才培养现状

缺人:数字化人才缺口严重

面对快速到来的数字化时代,存量的数字化人才并不多,外招难度大,且需求>供给,进一步加剧了数字化人才供给难题。

缺标尺:数字化人才选&育都缺少一套标准

数字化人才属于“新生人才物种”,具有复合性特点,自带“多技能包”,大多数企业还不确定公司员工目前的能力和所需技能之间的差距,也就无法准确测量技能鸿沟,进行选拔和整体能力规划。

缺方法:企业学习与发展体系“系统升级”缺少整体规划

企业在持续打造学习型组织的过程中,如何搭建一支强有力的数字化人才方阵,持续性、系统性获取知识,用学习驱动融合,赋能数字化组织,推动人和组织的持续进化,成为重要课题。

缺抓手:如何找准切入点,知行合一于数字化转型实践?

一方面,随着数字化变革进入深水区,实操业务场景陆续落地,企业开始面临能力供给与需求不匹配、场景专业性无法快速提升、对新兴竞合格局不适应等一系列严峻挑战。

另一方面,如何找到抓手,“在业务场景中学习”“在实战项目中学习”,迅速掌握数字化技能,跟上企业数字化转型节奏,成为重要突破口。

数字化人才培养之体系化规划

在企业数字化转型启动阶段,或者叫内部的“数字化元年”阶段,企业往往“热火朝天”开展各种形式的学习和科普,比如通过相关书籍学习、购买数字化扫盲课、CIO/CEO进行宣贯、开展数字化转型共创工作坊等方式进行快速扫盲和统一认知,会有一定效果,操作难度也不大。但后续随着数字化转型的逐步推进和深化,业务部门及高层对企业的学习与发展体系也提出了更高的要求(形式、内容、效果落地),容易卡住的地方就出在这个阶段。

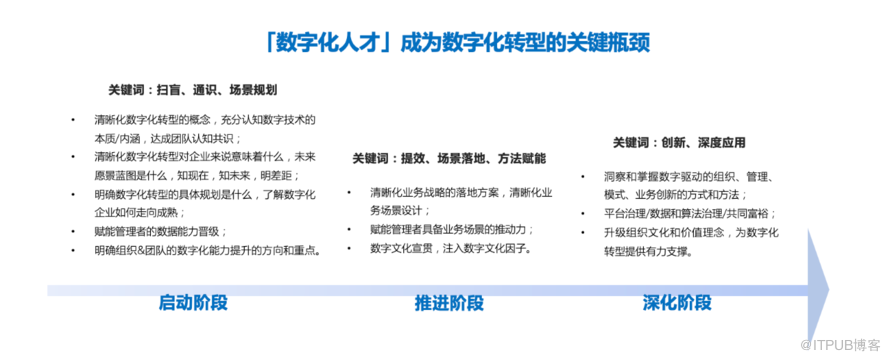

从顶层设计数字化人才培养方案的视角看,体系化规划需要和企业推进数字化转型的节奏保持同频共振,需要关注不同阶段的落地场景、关联业务人群及所需重塑技能。

比如启动阶段的关键词是扫盲、通识和场景规划,相应的关键举措包括:

• 清晰化数字化转型的概念,认知数字技术的本质,达成团队共识

• 清晰化数字化转型对企业的战略意义、愿景蓝图

• 明确数字化转型的具体规划(施工图)

到了推进阶段,关键词是提效、场景落地和方法赋能,相应的关键举措就成为:

• 清晰化业务战略的落地方案、清晰化业务场景设计并赋能团队具备业务场景的推动力

• 设计数字文化理念并进行宣贯,使数字化成为全员的基本思维方式与工作技能,使全员能够自动自发地投身于数字场景的创新之中

而到了最后的深化阶段,关键词更新为创新和深度应用,相应的关键举措也随之调整为:

• 洞察和掌握数字驱动的组织和管理模式、业务创新的方式和方法

• 平台治理、数据和算法治理

• 升级组织文化和价值理念,为数字化转型提供有力支撑

从操作层面来看,要点和注意事项如下:

1.要以数字化应用场景创新驱动为抓手

不管是何种类型的学习,都需要面向场景,以确保团队加深对数字化转型的认知、熟练掌握数字化工具以及结合实际工作场景进行落地;

目前场景化学习也是主流学习趋势,场景化学习的价值在于:选定的业务场景是企业真实存在的,并且该场景的重要紧急程度较高,见效快价值大,通过实际萃取有价值的经验、挖掘业务痛点、梳理工作流程、为企业降本提效找到有力支撑,同时也找到团队赋能的关键点。

2.面向实战进行强化学习

数字化人才是融合型的复合人才,需要进行综合素质的培养。

除硬核的数字化专业知识和技能外,还需要创新能力、跨界整合能力、协同增效、变革推动能力等“软实力”,而这些必须通过一系列的实践才能获得。

因此,企业内部如果成立面向数字化转型的虚拟项目、专题小组,可以让核心骨干参与其中,基于这些真实的企业项目进行全流程实操,理论和实践相结合,加深对专业和未来岗位的理解。

3.要采取开放的众评众议模式

在数字化转型中,需要打破部门墙,推动组织更加敏捷、共创、高效。

因此,来自不同部门核心骨干参与的学习与发展项目中,也应该把围绕场景创新驱动的探索和实践进行公开和展示,通过答辩、评审等多种形式,共享优质资源,促进跨部门的交流互动,以激发业务创新动力。