今年4月,国家发展改革委、国家数据局印发《2025年数字经济发展工作要点》,明确要提升数字经济核心竞争力,促进科技创新和产业创新深度融合,梯次培育布局具有国际竞争力、区域支柱型、区域特色型数字产业集群;深入实施数字化转型工程,协同构建技术模式和商业模式,“一链一策”推进重点行业数字化转型,搭建转型公共服务平台,培育数字化转型服务商。

政策驱动叠加自身升级需求,企业数字化转型意愿明显增强。全国智能制造评估评价公共服务平台对4.3万余家中小企业的评估数据显示:约九成的企业已具备数字化改造升级意识,初步对设计、生产、物流、销售、服务等核心业务环节进行了数字化基础评估和业务转型规划,表明数字化转型已从行业共识进入深水区。然而,企业意愿与实际成效之间仍存在显著差距:仅约8%的企业对核心设备和主要业务活动进行了有规划的数字化改造,仅约3%的企业将人工智能、云计算等新一代信息技术与生产运营管理业务全流程深度融合。

转型主观意愿逐步增强的背后,转型难、推进慢依旧是普遍存在的现实难题。企业不仅面临自身数字能力不足带来的“不会转”,也受到前期投入大、资金压力重的“不能转”、数字化人才稀缺导致的“不敢转”、战略模糊引发的“不善转”,以及组织结构僵化造成的“不愿转”等“五大陷阱”困扰。而在工业、农业等数字化底盘相对薄弱的领域,企业面临的挑战更加集中。据中国信息通信研究院监测,2023年第一产业数字经济渗透率为10.78%,显著低于第二产业的25.03%和第三产业的45.63%。

在多重瓶颈叠加之下,企业迫切需要更加体系化、可落地的数字化方法论与整体能力。这种能力不仅要解决系统堆叠带来的效率损耗,更要贯通业务、组织与管理,实现从底座、流程到经营的全链路重塑。只有先厘清战略方向、缓解转型投入压力、弥合人才缺口,再进一步激活组织动力、补足能力短板,企业的数智化转型才能真正走深走实。上海派联科技的实践,为这一系统化解题路径提供了可参考的样本。

乡村振兴的数字化实践:让转型从“探索试点”走向“价值兑现”

货车缓缓通过智能道闸,车牌自动识别、货物即时报备;不远处的大屏上,农残检测结果、商品单价与供应趋势实时更新,市民能清晰看到蔬菜的重量、价格与溯源信息。过去“脏乱差、管理粗放”的农批市场,如今全是“现代范儿”。 这一转变背后,由上海派联科技产业数智化平台提供底层驱动与能力保障。

农贸与批发市场是县域经济的流通枢纽,承担着农产品上行、农资下行的关键功能。在乡村振兴加速推进的当下,它们不仅是县域经济活力的核心支撑,更是农业数字化落地的关键场景。然而,高度分散的农业生产、漫长而复杂的供应链条,以及剧烈波动的价格体系,使县域农业长期处于数字化能力薄弱区——上下游难协同、数据不透明、运营成本高,数字化转型常常停留在“试点阶段”。

在此背景下,诸如上海派联科技等具备成熟产业数智化能力和丰富实践经验的企业,成为推动县域农业从‘探索试点’迈向‘价值兑现’的关键力量。借助中台的统一能力,经销商、基地与农户的数据协同更加高效,价格、库存和供需信息实时透明,供应链响应显著加快。同时,中台可灵活配置,避免深度绑定,实现自主可控,企业能够按需扩展和调整各类能力模块。更重要的是,数字化不再只是成本中心,而是转化为产业链价值的源泉。农业企业在降低管理与流通成本的同时,通过数据沉淀提升抗风险能力,实现经营端的实质性收益。

工业制造的数字化稳进:让转型从"技术空转"走向"经营实战"

“一键加入购物车”,螺栓紧固件采购成本便降低约28%。这一实效场景,是华北某省级钢铁产业供应链平台推动企业降本增效的鲜活例证。自平台今年5月正式上线运行以来,短短一个多月,全省钢铁企业已悉数入驻该平台,并迅速汇聚了超过1.5万家上游供应商、5000余家下游客户以及60余家合作金融机构,产业链协同效应加速显现。一系列成效的背后,是上海派联科技以产业数智化平台为核心的数字化能力在提供底座支撑。

“工业制造企业的数字化转型通常更为复杂,其核心挑战不在技术,而在于经营方式、组织模式与生产管理体系的深度调整。”上海派联科技业务负责人介绍到,“早期的数字化转型普遍陷入‘系统堆叠’的误区——各部门各自采购ERP、WMS、CRM、OMS、DMS等系统,结果是流程断点、数据断层、重复建设严重,经营决策无法形成统一数据依据。更棘手的是恶性循环:老系统维护成本高企,新业务无法快速支撑,数字化团队越来越臃肿,数字化成本越来越高、ROI越来越低。“

上海派联科技负责人指出,业务中台的本质不是IT工程,而是一项经营工程,是业务专家、咨询方法与IT交付协同的复合工程,需要长期行业沉淀。钢铁产业供应链平台的成功,不在于采用了多少先进技术,而在于深刻理解钢铁产业链的经营逻辑,将降本增效、协同高效的业务需求转化为可复用的数字能力。这种转化能力的背后,是派联科技十余年行业实践、200余个项目交付的经验沉淀,也正是这种经验与方法论结合,使企业真正走出“技术空转”,实现数字化向经营实战的转变。

产业园区的数字化进阶:让转型从“能转”走向“转得好”

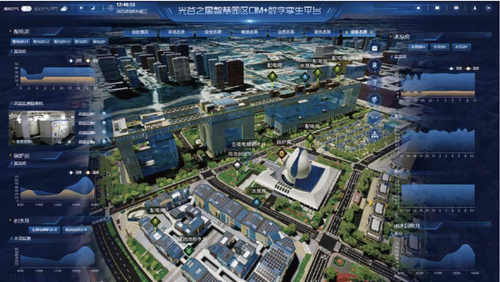

园区的运行在"一屏"中清晰展开,人员出入和消费靠"一脸"即可完成,服务诉求"一键"直达,数据在后台"一数"共享,147个智慧场景协同运转。这是中部某科技产业园数字化进阶后的日常图景,亦折射了上海派联产业数智化实践的能力底色。

上海派联科技产业园区资深顾问指出,园区作为链路完整、成熟度较高的综合性场景,本应具备良好的数字化基础,但现实却常常陷入“两头强、中间散”的困境:系统多、平台多、业务多,管理方、入驻企业和服务机构各自为政,形成“条线建设、烟囱运作”的碎片化格局。招商、物业、运营、企业服务各有各的系统,信息难共享、流程难协同,园区治理与企业服务被迫在“多头跑、多系统切换”的低效模式中反复消耗。

针对此类场景,转型的关键不是叠加新系统,而是“减法管理”。拆除部门自建的“系统烟囱”,将独立系统整合为统一的业务中台,把企业档案、服务目录、资金结算等共性能力集中沉淀,形成可复用能力。在此统一底座上,再分层构建招商、运营、物业、服务等前台业务,以及支撑治理的数据中台,实现园区全链条的高效协同。

走出具有中国特色的产业数字化路径

无论是农业供应链的价值兑现、工业制造的经营实战,还是园区管理的全链条协同,这些案例都表明,数字化转型不仅是技术堆叠,更是一项以业务能力为核心的系统性工程。在这一过程中,企业不仅需要有形的技术资本,也需要在员工技能、组织架构、业务流程和企业文化等无形资产上持续建设。“这也是上海派联科技的底气所在。”上海派联负责人直言,“凭借丰富的产业数智化咨询与落地经验,上海派联科技已助力超过500个数字化升级项目,为企业提供系统化支撑,使数字化转型“看得见、落得下、算得清”,帮助企业放下后顾之忧,将数字化红利转化为实实在在的经营价值。”

从上海派联的产业数智化实践可以看到,一条具有中国特色的产业数字化路径正在逐步清晰:不照搬国外模式,不盲目追求技术先进性,而是立足中国产业实际,以经营价值为根本导向,探索出一条“转得起、转得稳、转得好”的可持续发展之路。未来,随着产业数字化实践在各行业和关键环节的持续推进,中国的产业数字化必将更加系统、协同和高效,为经济高质量发展注入持久动力。